大鏡 (1) ~三舟の才~ テーマ~学習のポイント(1分47秒) 「三舟の才」とは何か(2分37秒) 公任の優秀さについて(1)(5分59秒) 公任の「大鏡」(太政大臣頼忠伝) 「三舟の才」(三船の才 公任の誉れ 三船の誉れ)の品詞分解です。助動詞・用言(動詞・形容詞・形容動詞)を品詞別に色分け表示。敬語(動詞・助動詞)も別途色分け表示。助動詞=赤動詞=青形容詞=黄形容動詞=紫 ※なし敬語(動詞・助動詞)=緑 現代語大鏡 道真左遷/三船の才/肝だめし/鶯宿梅 4 日記 蜻蛉日記 町の小路の女 和泉式部日記 薫る香に 紫式部日記 和泉式部と清少納言 5 物語(二) 源氏物語 葵/須磨/若菜上/御法/橋姫 6 評論 古今和歌集仮名序 やまと歌 〈参考〉古今和歌集

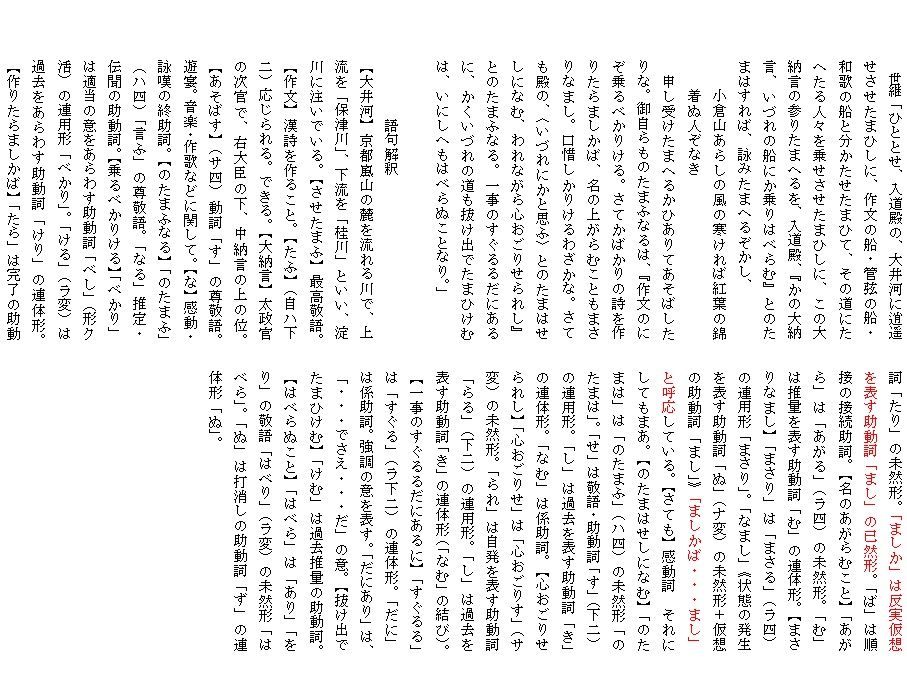

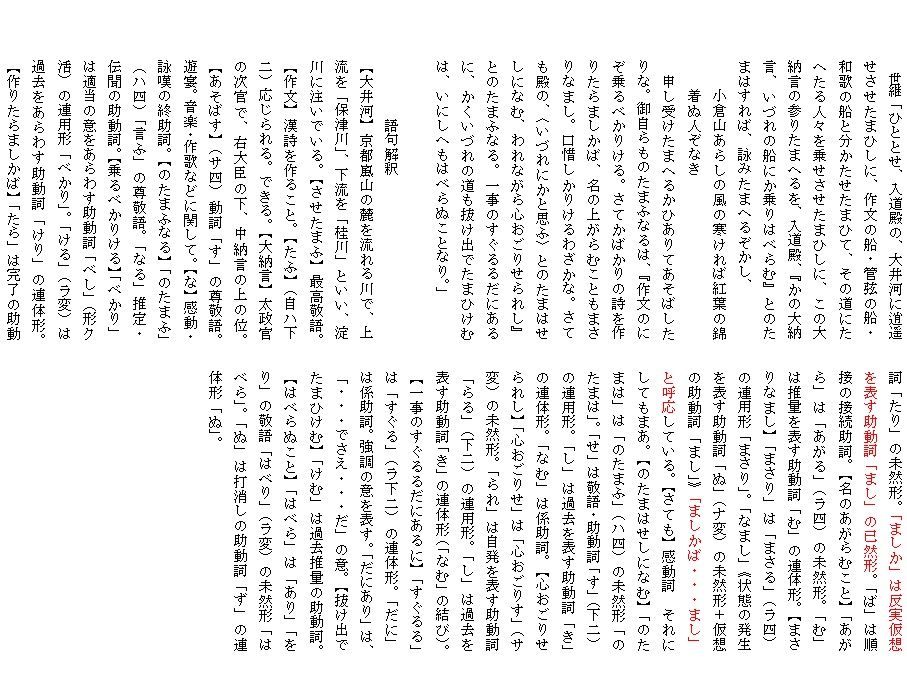

大鏡 三船の才 品詞分解 大鏡 三船の才 品詞分解 Mbaheblogjpnuwz

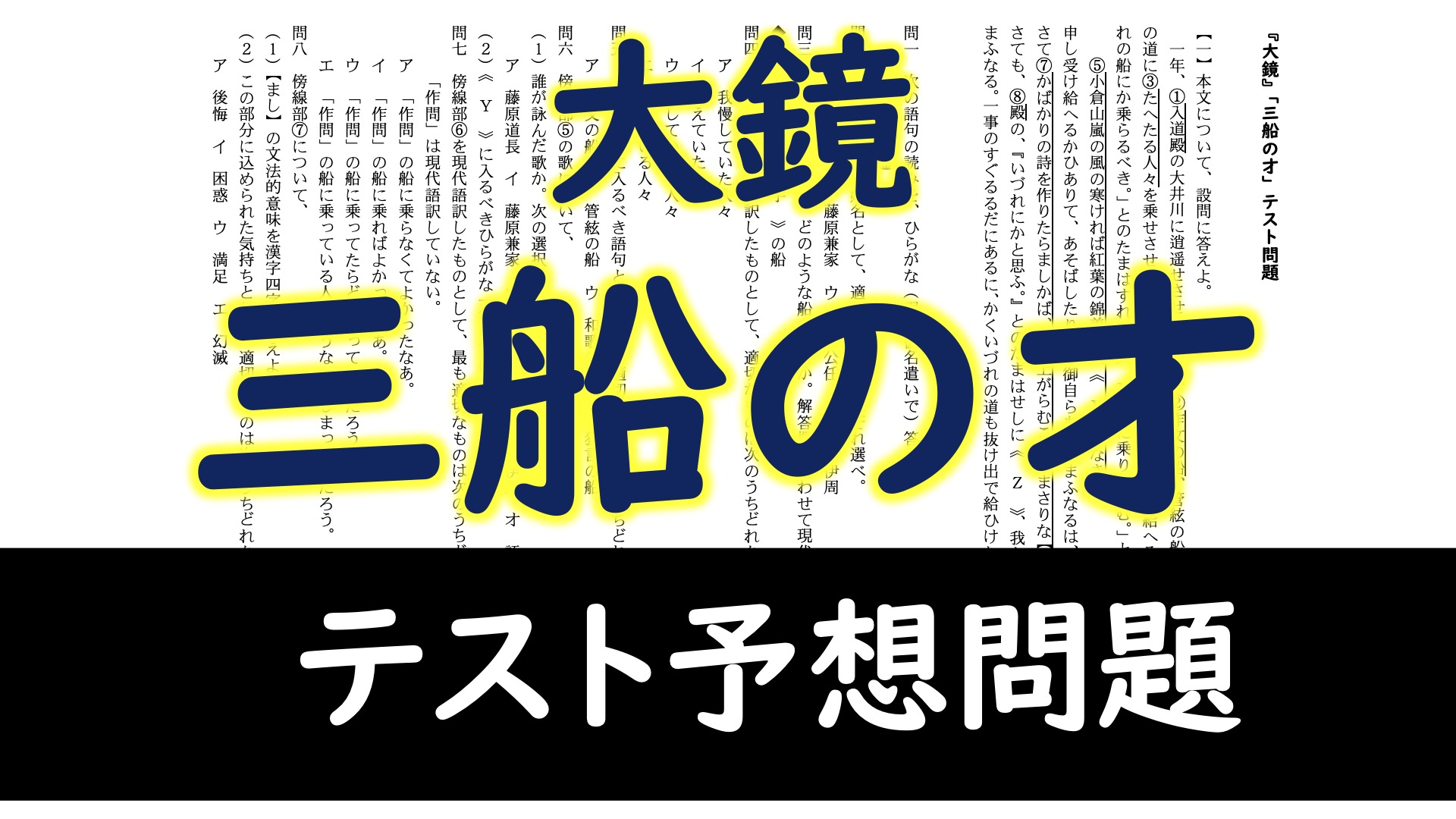

大鏡 三船の才 テスト問題

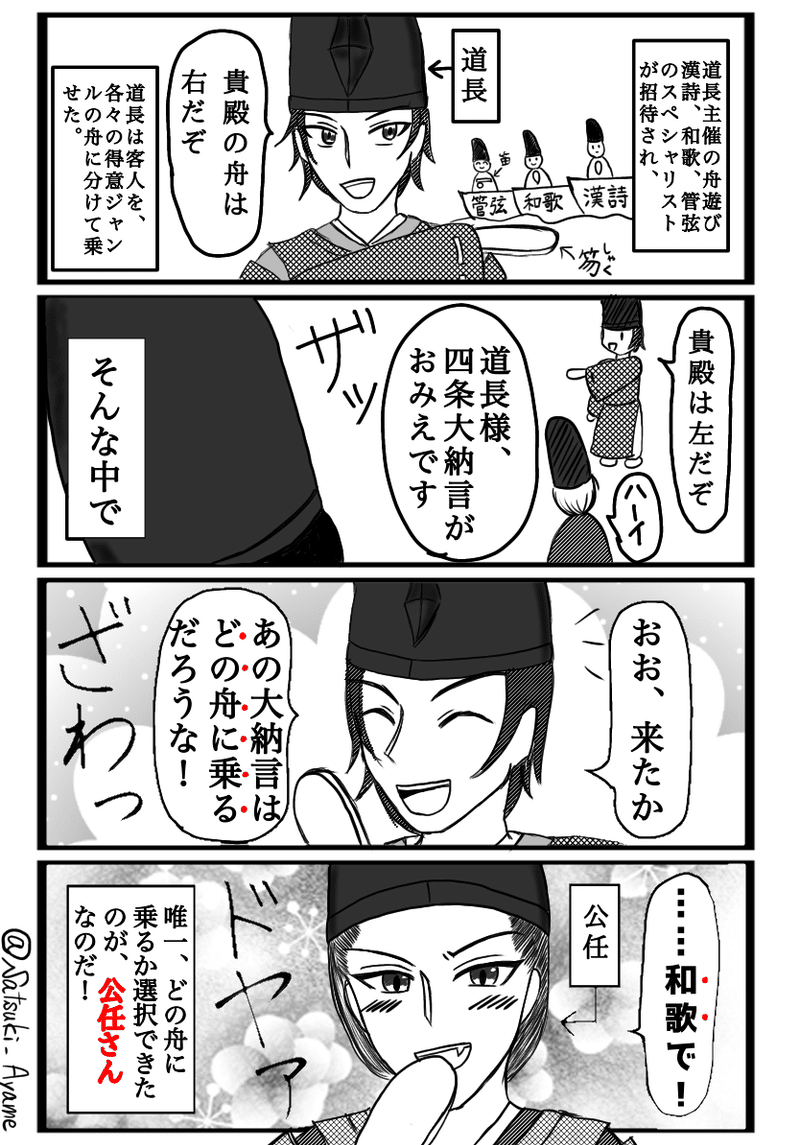

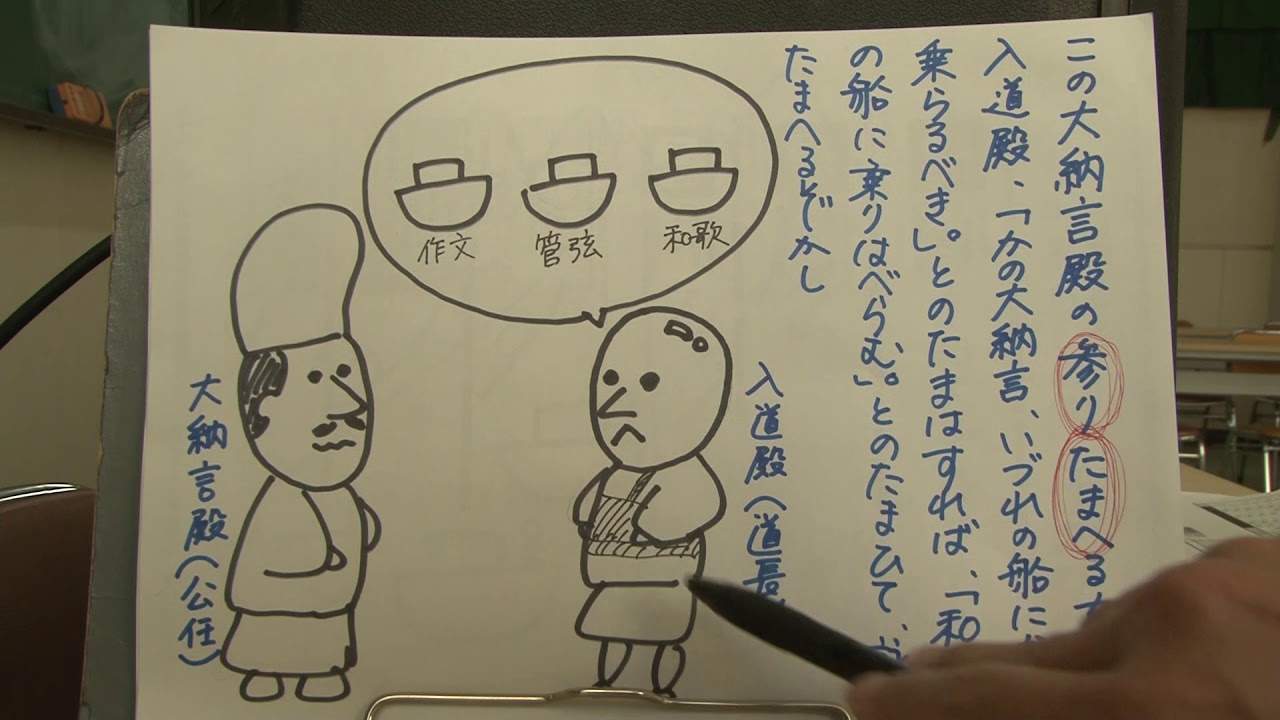

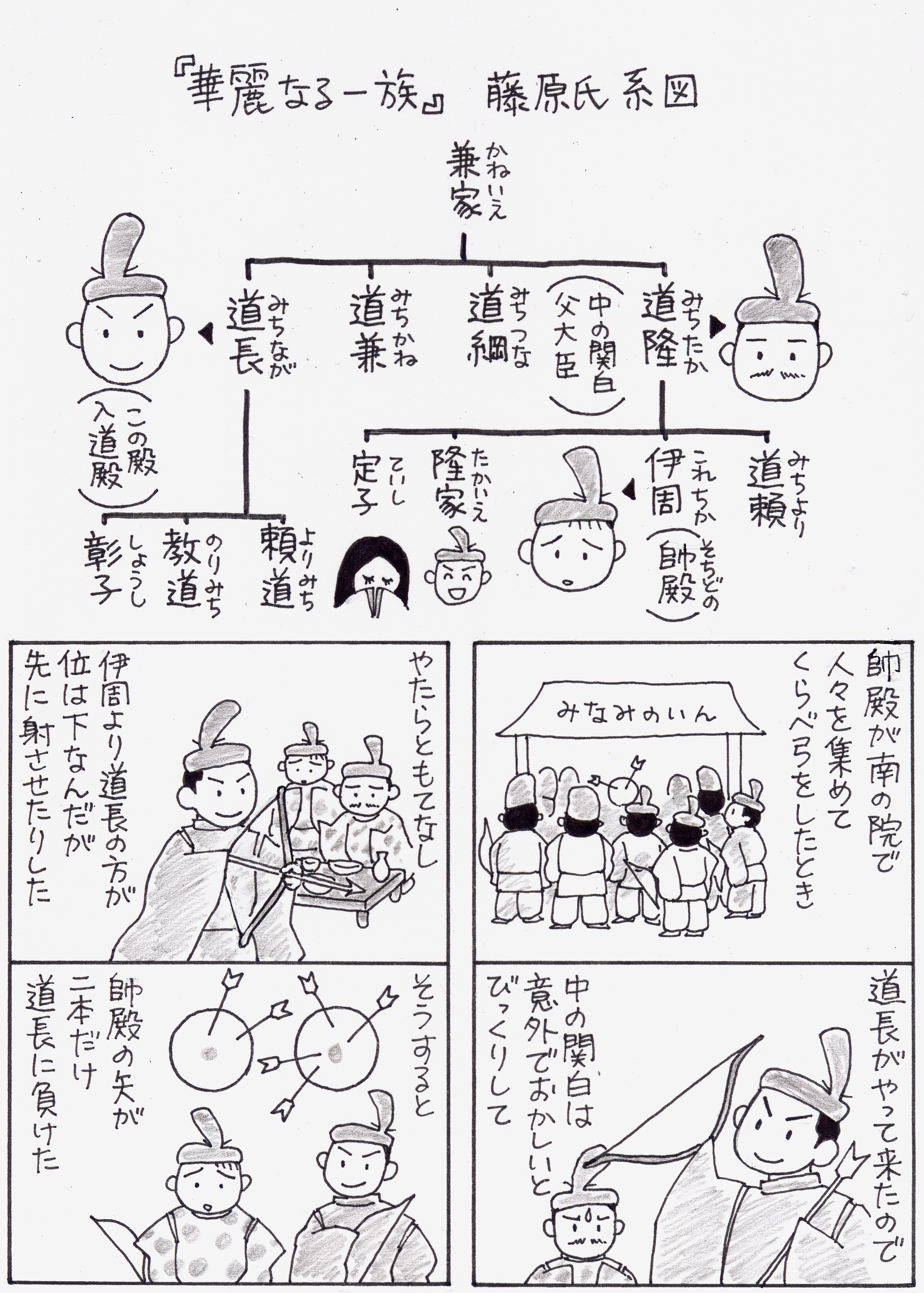

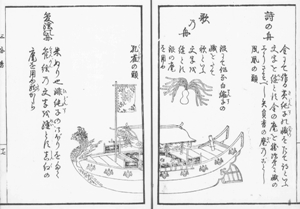

大鏡 三船の才 テスト問題-英語に関して、思い出すのは高校の古文で習う「三船の才」のことです。 「大鏡」にある話で、藤原道長が、「漢文の舟」「和歌の舟」「音楽の舟」の三舟で舟遊びをした時のことです。 藤原公任が「和歌の舟」で皆の称賛を浴びたのですが、この人は「漢文の舟」に乗っていたら、更に名声は 高まって いただろうと言ったのです。 この様に日本では昔から「外国語(この場合は漢文)」を重要 カード名は日本の歴史物語「 大鏡 (おおかがみ) 」のエピソードの1つ「 三船 (さんせん) の 才 (さい) 」に由来すると考えられる。 藤原道長が舟遊びをした際、3つの船にそれぞれ和歌・管弦・漢詩に優れた人々を乗せ技を競わせた。

公任 三船の才 古典を読む

大鏡・三船の才より 『・・・和歌の船と分かた「せ」たまひて・・』 この 助動詞す の 連用形「せ」 使役 ではなく 尊敬 ととるのはなぜですか?カテゴリー 「三船の才」 タグ テスト予想問題、テスト問題、三舟の才、三船の才、古典、古典B、古文、大鏡、定期テスト予想問題、定期テスト問題、定期テスト対策、歴史物語 作成者 kotonoha この投稿のパーマリンク 今回は 古文大鏡:三船の才・三舟の才 について 本文の訳と重要な文法と単語についてお伝えさせて頂きます。 動画内の資料(訳と文法)は こちら(PDF) から無料でダウンロードできます。 簡単にいうとこんな話 藤原道長が大井川

三船の才-原文 テーマ: 古典古文 一年、入道殿の大 堰川に逍遥せさせ給ひ しに、作文の船、管絃の 船、和歌の船と分かたせ 給ひて、その道にたへ たる人々を乗せさせ給 ひしに、この大納言の 参り給へるを、入道殿 、「かの大以下、当該故事説話の名称を三舟譚で統一する。る三舟(三船)の才として広く知られる故事の周辺から考察を試みる。 かつて、「和歌説話」は和歌と説話との「混合物」ならぬ「化合物」 である、と述べ た(1) 。だが、そうした認識は総論としてなら 歴史書『大鏡』(作者不詳)の中に「三船の才(公任)」があります。 該当部分の口訳を『鑑賞 日本文学第14巻 大鏡・増鏡』(角川書店)から、少し長くなりますが引用します。

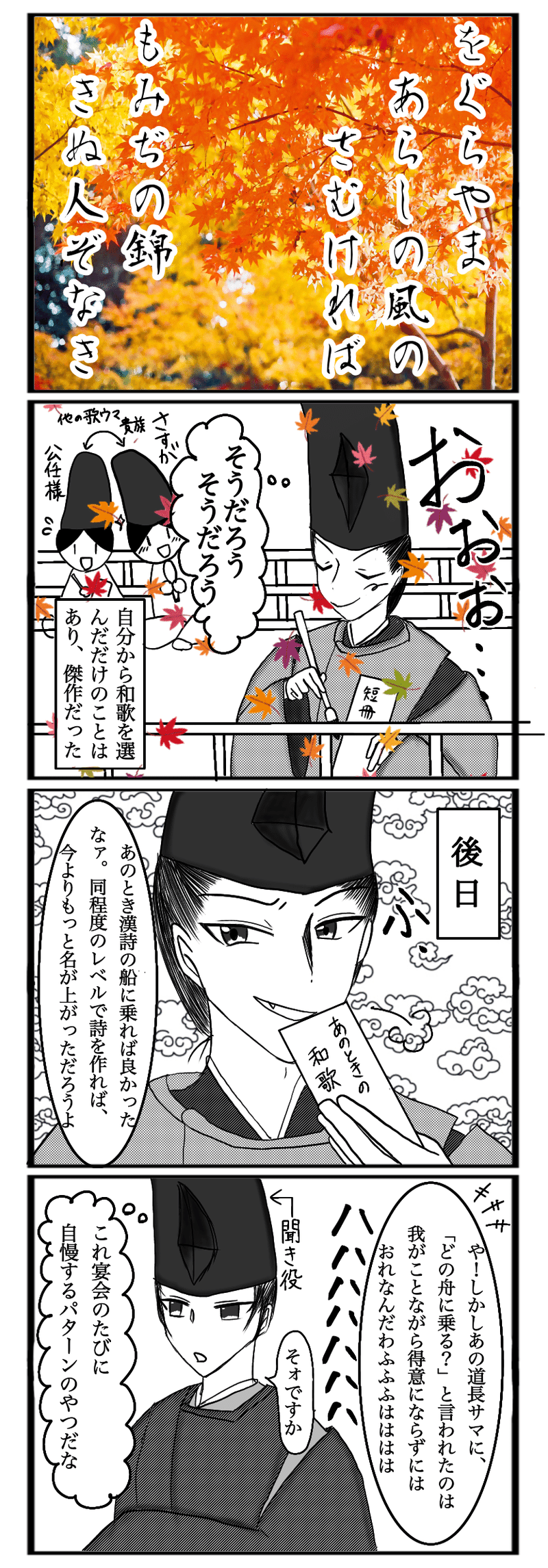

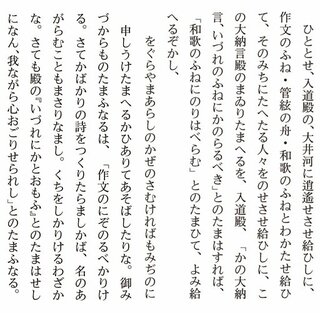

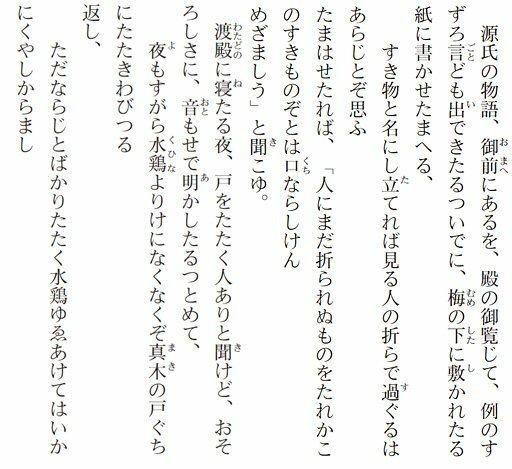

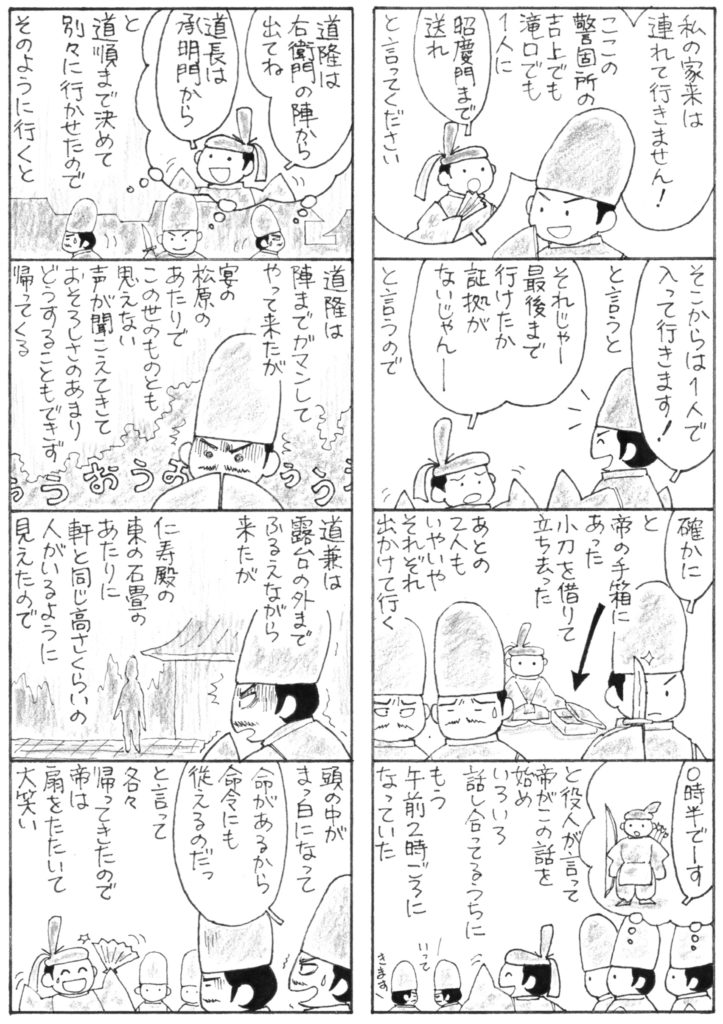

古文大鏡:三船の才・三舟の才 コレイチ世界史!五四運動と第1次国共合作 知らないと損する驚きのmarch合格術とは? コレイチ世界史! 戦間期の東欧、ソ連、アメリカ 三船の才 (大鏡) ひととせ、入道殿の大井川に逍遥せさせ給ひしに作文の船・管絃の船・和歌の船と分たせ給ひて、その道にたへたる人々を乗せさせ給ひしに、この大納言の参り給へるを、入道殿、「かの大納言、いづれの船にか乗らるべき」と宣はすれば、「和歌の船に乗り侍らむ」と宣ひて、よみ給へるぞかし、 をぐら山あらしの風の"三船の才" 皆さん、「大鏡」ってご存知ですか? とっても面白いお話で一杯なんですよ~! 原典:東松本 第二巻 太政

三船の才 高校古文こういう話

Download 高校古文 大鏡 三船の才 音読

大鏡 三船の才 作者 大鏡 三船の才 作者高校講座home >> 古典 >> 第57回 物語 大鏡 (1) ~三舟の才~ >> 理解度チェック 古典 ラジオ第2放送 金曜日・土曜日 午後7:30 〜7:50 ※この番組英語に関して、思い出すのは高校の古文で習う「 三船の才 」のことです。伊勢物語 第6段 芥川 品詞分解と現代語訳;「大鏡」・公任の三船の才その虚構性を探る 津本 信博 早稲田大学教育学部学術研究 国語・国文学編 (32), p1527, 19

Jtv定期テスト対策 大鏡 三舟の才 Okedou

012古典2 教科書ガイド メルカリ

解説・品詞分解はこちら 大鏡『三舟の才』解説・品詞分解 一年、入道殿の大 おお 堰 い 川 がわ に逍 しょう 遥 よう せさせ給ひしに、 ある年、入道殿(=藤原道長 ふじわらのみちなが )が大堰川で舟遊びをなさった時に、 作文の舟・管弦の舟・和歌の舟と分かたせ給ひて、 漢詩文の舟、音楽の舟、和歌の舟とお分けになって、 その道にたへたる人々を乗せさせ給ひしに、この大納高校古文大鏡『三船の才』音読・内容解説|万葉授業11限目 古文テスト対策接続解説|万葉授業〈文法編2〉 古文テスト対策助動詞宇治拾遺物語『小野篁、広才のこと』|万葉授業1限目7 『大鏡』を読み、描かれ師輔の夢 いう観点をふまえて文学史的な基礎知 に、『大鏡』についての理解や大鏡 三船の才 解説 大鏡 三船の才 解説 博識多芸の人で、藤原公任とともに詩歌管弦の三船に乗りうる才を称された。 著に「大納言経信集」「難後拾遺」、日記「帥記」がある。

三船の才 高校古文こういう話

大鏡 三舟の才 Flashcards Quizlet

藤原 安子(ふじわら の あんし(やすこ)、延長5年(927年) 応和4年4月29日 (964年6月11日))は、右大臣藤原師輔の長女。 母は武蔵守藤原経邦の女盛子。 第62代村上天皇中宮。 第63代冷泉天皇・第64代円融天皇、為平親王、承子内親王、輔子内親王大鏡 (1) ~三舟の才~ テーマ~学習のポイント(1分47秒) 「三舟の才」とは何か(2分37秒) 公任の優秀さについて(1)(5分59秒) 公任の 原文・現代語訳のみはこちら 大鏡『三舟の才』現代語訳 一年、入道殿の大 おお 堰 い 川 がわ に逍 しょう 遥 よう せ させ 給ひ し に、 逍遥せ=サ変動詞「逍遥す(しょうようす)」の未然形、思いのままあちこち遊び歩く、気の向くままあちこちぶらぶら歩く。 「名詞+す(サ変動詞)」で一つのサ変動詞になったもの。 例:「音す」、「愛す」、「ご覧ず」 させ=尊敬の助動詞

大鏡 日本大百科全書 世界大百科事典 日本古典文学全集 ジャパンナレッジ

高校古文 大鏡 三船の才 音読 内容解説 万葉授業 Youtube

大鏡三船の才頼忠伝だにあるに品詞分解全訳解説 公開日: 古文 国語 高校生 目次 hide 1 ひととせ、入道殿の大堰川に逍遥せさせ給ひしに、 11 訳 2 この大納言殿の参り三船の才 漢詩 ・ 和歌 ・音楽の三つの 才能 を兼ね備えていること。 由来 「 大鏡 ―太政大臣 頼 より 忠 ただ 伝」に出て来る エピソード から。 一〇世紀末、平安時代中期のこと。 時の実力者、 藤原道長 が、三つの 船 を仕立て、それぞれに漢詩・和歌・音楽が得意な人を乗せて川遊びをしたことがありました。 このとき、その三つのどれもがうまいと評判の藤原 公 きん 任 とう は、道長から「ど大鏡「道長の剛胆 」「三船の才」「南院の競射」 学習活動 複数の文章を読み比べることでその人物像に迫る 7 タイトル グループ形態による国語の授業の実践 指導案 ワークシート 指導案 ワークシート 教 材 史記「鴻門之会(剣舞)」(司馬遷

Kelas 12 Catatan Tentang 三船の才テスト対策 Clearnote

国語 の先生をめざして 新着情報 日本学科 人文社会学部 Ibu 四天王寺大学 学校法人 四天王寺学園

& 解答(解説) 日付 12月 07, 「大鏡」とは 摂関政治の絶頂期を過ぎたころ、過去を振り返る動きが起こり、〈 歴史物語 〉という新しい文学ジャンルが産まれました。 それまで 歴史は「日本書紀」のように漢文で書かれましたが、十一世紀中頃かなで「栄華物語」が書かれ 、続いて、 十二世紀に「大鏡」がかなで書かれました 。 「 栄花物語 』 ここでは、大鏡の一節『三船の才(ざえ)』の内容解説を記していきます。 目次 アニメーションによる解説動画 はじめに 「さんせんのさい」、と読んでも間違いではないですが、古語では「ざえ」と読んで「技能、才能」という意味になるので、今回は「ざえ」と読んでいます。 また、教科書によっては「公任の誉れ」と題されているものもあります。 大鏡 は、 藤原道長の栄華 に大鏡(三船の才) 宇治拾遺物語(小野篁広才のこと)子の字を12並べたら 伊勢物語(芥川) 伊勢物語(東下り) 枕草子(中納言参り給ひて)海月の骨;古典(文理別問題) ・古文「大鏡」『三船の才』 ・漢文「史記」「奇貨居くべし」 ※文系のみ「子礎を適嗣と為す」 ・完成古典:2,3

じゃら でけたฅ W ฅ 国語 古典 教材 大鏡 花山天皇 陰陽師

大鏡の書写と料紙三昧 くじょう みやび日録

印刷可大鏡「花山天皇の出家」テスト問題 解答例 に kotonoha が投稿 — コメントはありません ↓ 「花山天皇の出家」テスト問題一〜三解答例 大鏡~三舟の才~ Posted on 3月 8th, 18 藤原公任 きんとう ( 966~1041 )という人をご存知でしょうか。 藤原道長( 966~1028 )と同い年の公卿です。 公任は多芸多才な知識人としてその名を馳せていました。 現代に生きていたらキントロイドというニックネームがついていたことは間違いござらぬ。 そんなキントロイドの有名なエピソードに「三舟の才/三船の才」があり 「「三船の才」の品詞分解と現代語訳です! 色分け青 動詞、形容詞、形容動詞 オレンジ 助動詞 黄 助詞、副詞、代名詞など 緑 補足(二重敬語、二方面に対する敬語、係り結び) としてます。 抜けてしまっている所があったらすいません🙇♀️ ※略して書いてます 例)カ行変格活用未然形☞

授業づくりのヒント 大鏡 での実践を例に 3 全4回 授業実践 古典 Web国語の窓

ダウンロード 大鏡 三船の才 原文 2725 大鏡 三船の才 原文 Mbaheblogjp5nwt

(二) 勝倉壽一:「大鏡』「太政大臣頼忠」伝の構成一公任三船諌の位置をめぐって一 ところで、言うまでもなく、『大鏡』における公任三船の誉れ諌はと、延喜天暦の聖代に擬したとする説が行2621「三舟の才」とは 公任の優秀さについて 敬語の使われ方からわかるこ 講師:東京都立武蔵野北高等学校主任教諭 齋藤佳子大鏡三船の才頼忠伝だにあるに品詞分解全訳解説 古文 国語 高校生 目次 hide 1 ひととせ、入道殿の大堰川に逍遥せさせ給ひしに、 11 訳 2 この大納『大鏡』よりも前の時期に『栄華物語』(えいがものがたり、栄花物語)が書かれた。『栄花物語』の内容は、藤原氏を、ほめたたえる内容。 1 三船の才 11

大鏡 三舟の才 高校生 古文のノート Clearnote

大鏡 三船の才 品詞分解 大鏡 三船の才 品詞分解 Mbaheblogjpnuwz

大鏡『三船の才(公任の誉れ)』 ここでは、大鏡の中の『三船の才・公任の誉れ』(一年、入道殿の大井川に逍遥せさせ給ひしに〜)の現代語訳・口語訳とその解説をおこなっています。 ※大鏡は平安時代後期に成立したとされる歴史物語です。 藤原道長の栄華を中心に、宮廷の歴史が描かれています。 原文(本文) 一年、入道殿の大井川に逍遥せさせ給ひしに、作文の舟・管絃の舟・和歌の舟と分伊勢物語 第1段 初冠 品詞分解と現代語訳;

断章viii 4194 大鏡 三船の才 ミッキー ことばのレシピ無限大

朗読 大鏡 三船の才 Youtube

古典大鏡三舟の才について最後の行にすべてすぐれているのは今も昔も Yahoo 知恵袋

1

大鏡 三舟の才 原文と現代語訳 解説 問題 公任の誉れ 高校古典 四季の美

大鏡 面を踏む を スタディサプリ講師がわかりやすく解説 現代語訳あり 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

授業解説 三舟の才 Youtube

Ichinomiyakita H Aichi C Ed Jp

大鏡 鶯宿梅 原文と現代語訳 解説 問題 歴史物語 四季の美

明日 古典のテストで大鏡の三舟の才が出るのですが どんな問題が出るで Yahoo 知恵袋

大鏡 面を踏む を スタディサプリ講師がわかりやすく解説 現代語訳あり 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

古文 2分間で学ぶ高校古文 三舟の才 大鏡 坪田塾 公式youtubeチャンネル Youtube

古典マンガ第二弾 ー三船の才ー がっちんのがちがち日記

最も欲しかった 大鏡 三船の才 現代語訳 1994 大鏡 三船の才 現代語訳 Mbaheblogjpu6jj

4コマ 公任さん 一 三舟の才 前編 皐月あやめ Note

三船の才 高校古文こういう話

書きなぐりイラストでわかる大鏡 三船の才 Youtube

大鏡競弓競べ弓競射道長伝ノ四品詞分解現代語訳全訳 独学受験を塾講師が応援

高2 古典 大鏡 より 三船の才 高校生 古文のノート Clearnote

三船の才

大鏡三船の才頼忠伝だにあるに品詞分解全訳解説 独学受験を塾講師が応援

高校古文 大鏡 三船の才 音読 内容解説 万葉授業 Youtube

大鏡 面を踏む を スタディサプリ講師がわかりやすく解説 現代語訳あり ガジェット通信 Getnews

三舟 さんしゅう の才 茶香逍遥

大鏡 高校古文こういう話

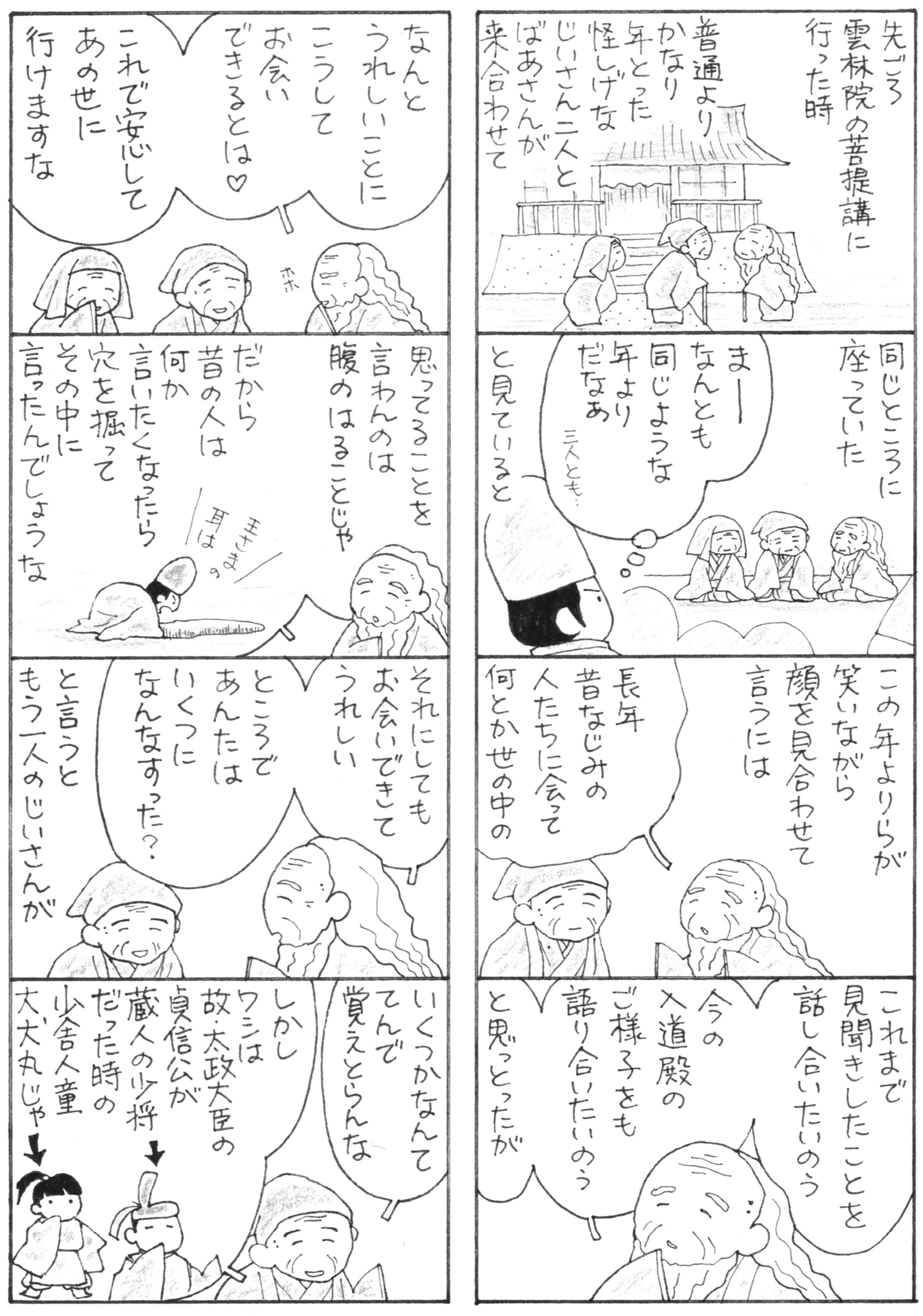

高校古文 大鏡 雲林院の菩提講 音読 内容解説 万葉授業12限目 勉強 Youtube スタディチューブ

国語のアクティブラーニング 宮崎県立小林高等学校ホームページ

Kodaira H Metro Tokyo Jp

大鏡 三船の才 品詞分解 大鏡 三船の才 品詞分解 Mbaheblogjpnuwz

第25回 大鏡 太政大臣頼忠 廉義公 文化 ライフ 地域のニュース 京都新聞

古典を読む 大鏡

4コマ 公任さん 一 三舟の才 前編 皐月あやめ Note

三舟の才の敬語の種類と誰から誰へのものなのか教えていただきたいで Yahoo 知恵袋

大鏡三船の才頼忠伝だにあるに品詞分解全訳解説 独学受験を塾講師が応援

Nerikiriart Instagram Posts Gramho Com

授業解説 ざっくり古文 大鏡 三舟の才 Youtube

明日 古典のテストで大鏡の三舟の才が出るのですが どんな問題が出るで Yahoo 知恵袋

三舟香 さんしゅうこう 茶香逍遥

国語 の先生をめざして 新着情報 日本学科 人文社会学部 Ibu 四天王寺大学 学校法人 四天王寺学園

公任 三船の才 古典を読む

大鏡四章朗読 哔哩哔哩 Bilibili

Chart Co Jp

第13回 紫式部日記 文化 ライフ 地域のニュース 京都新聞

古典を読む 大鏡

公任 三船の才 古典を読む

大鏡の書写と料紙三昧 くじょう みやび日録

大鏡 三舟の才 高校生 古文のノート Clearnote

じゃら でけたฅ W ฅ 国語 古典 教材 大鏡 花山天皇 陰陽師

Kelas 12 Catatan Tentang 三船の才テスト対策 Clearnote

ゆるワカ

大鏡 肝試し道長の豪胆 現代語訳 おもしろい よくわかる訳前半 ハイスクールサポート

大鏡三船の才頼忠伝だにあるに品詞分解全訳解説 独学受験を塾講師が応援

大鏡 三船の才 イラスト付き解説 万葉ちゃんねる よろづ萩葉 Note

大鏡 三船の才 文法 高校生 古文のノート Clearnote

大鏡 三舟の才 古文ときどき

三船の才 高校古文こういう話

高等学校 古典購読 源氏物語 枕草子 大鏡 メルカリ

三船の才 テスト問題 ことのは

藤原公任の 三船の才 和歌 漢詩 管弦どれをとっても優秀だった ものがたりする平安

肝試し 道長の豪胆 テスト問題 1 2 設問 ことのは

Jtv定期テスト対策 大鏡 三舟の才 Youtube

三船の才 高校生 古文のノート Clearnote

大鏡 面を踏む を スタディサプリ講師がわかりやすく解説 現代語訳あり 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

古典 大鏡 三舟の才 高校生 古文のノート Clearnote

三舟の才 大鏡 Youtube

いとーちゃんねる Litetube

マルチタレント藤原公任の 三船の才 と和歌の実力 歴史上の人物 Com

大鏡 日本大百科全書 世界大百科事典 日本古典文学全集 ジャパンナレッジ

三舟の才の敬語の種類と誰から誰へのものなのか教えていただきたいで Yahoo 知恵袋

大鏡三船の才についてです 真ん中の 申しうけ は謙譲語で作者 Yahoo 知恵袋

大鏡 三船の才 ノート 大鏡 三船の才 ノート Mbaheblogjpazkx

大鏡 三舟の才 朗読 原文 現代語訳 高校古典 Youtube

大鏡 三船の才 文法 高校生 古文のノート Clearnote

藤原公任とは コトバンク

大鏡 肝試し道長の豪胆 現代語訳 おもしろい よくわかる訳前半 ハイスクールサポート

さんせんのざえ 本文

1

大鏡 三船の才 ノート 大鏡 三船の才 ノート Mbaheblogjpazkx

大鏡の通販 武田 友宏 角川ソフィア文庫 紙の本 Honto本の通販ストア

定期テスト対策 古典 大鏡 口語訳 品詞分解 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

2016年 no 1 2 17 古今東西 珠玉の言の葉めぐり

大鏡 肝試し 道長の豪胆 現代語訳 よくわかる 面白い訳 後半 ハイスクールサポート

三船の才 高校古文こういう話

大鏡 三舟の才 現代語訳 よくわかる訳 ハイスクールサポート

大鏡 三船の才 藤原公任の誉れ 二階の窓から

大鏡 高校古文こういう話

三船の才 高校古文こういう話

藤原公任の 三船の才 和歌 漢詩 管弦どれをとっても優秀だった ものがたりする平安